Descubra como as últimas inovações agronômicas estão sendo aplicadas para lidar com o desafio das safras alagadas no Rio Grande do Sul. Explore soluções práticas, desde técnicas de drenagem até estratégias de manejo do solo, para reduzir os impactos do excesso de água nas culturas e garantir a recuperação da produtividade agrícola.

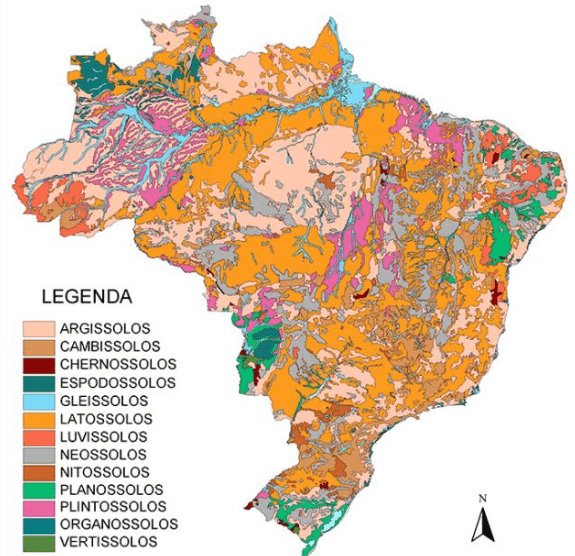

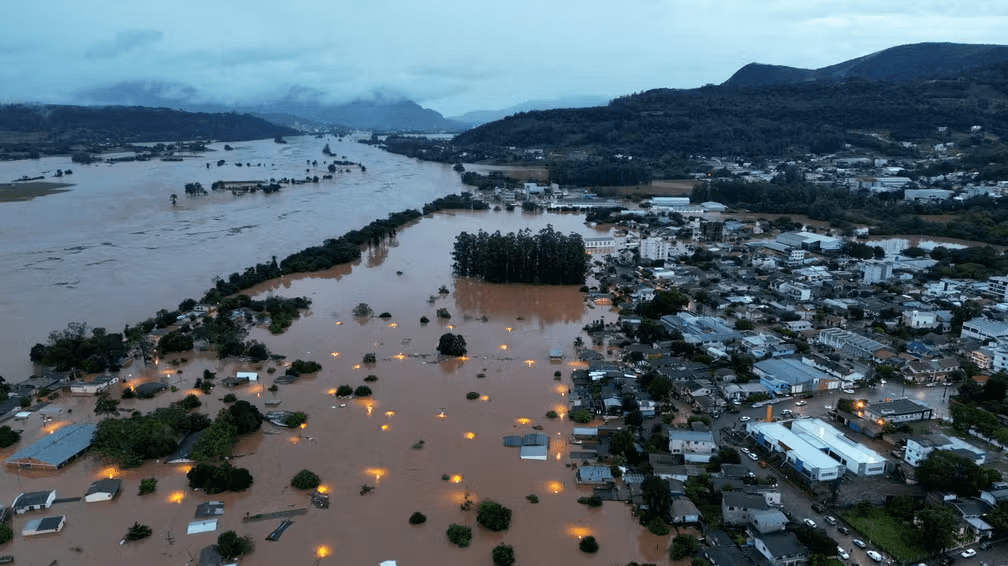

Os temporais que têm assolado o estado do Rio Grande do Sul por mais de 10 dias deixaram um rastro de destruição em sua passagem. Segundo levantamentos, 425 das 497 cidades do estado foram afetadas pelos eventos climáticos extremos. Os danos à humanos e materiais são significativos, com o registro de 107 mortes confirmadas, enquanto 136 pessoas ainda estão desaparecidas.

Além disso, cerca de 232,1 mil indivíduos foram forçados a deixar suas casas devido às inundações e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas. A escala da devastação é ampla, afetando aproximadamente 1,476 milhão de pessoas, segundo estimativas da Defesa Civil.

As enchentes que periodicamente atingem o estado do Rio Grande do Sul representam não apenas eventos climáticos extremos, mas também desafios recorrentes para a produção agrícola da região.

A combinação de fatores climáticos adversos e questões relacionadas à gestão de recursos hídricos muitas vezes resulta em tragédias anunciadas, como evidenciado por uma linha do tempo dos eventos ligados à situação.

No presente contexto, analisaremos não apenas os efeitos diretos das enchentes, como a destruição das lavouras e infraestrutura agrícola, mas também os efeitos indiretos, incluindo perdas econômicas, deslocamento de comunidades rurais e impactos a longo prazo na segurança alimentar e na economia rural.

O acompanhamento dessa cronologia e a compreensão dos eventos associados fornecem insights cruciais para o desenvolvimento de estratégias de resiliência e adaptação para os agricultores e comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Boa leitura!

Enchentes no Rio Grande do Sul

As recentes enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, resultando no maior desastre natural dos últimos 40 anos na região, foram desencadeadas pela passagem de um ciclone extratropical. Esse sistema meteorológico trouxe consigo uma série de eventos climáticos extremos, incluindo fortes chuvas, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

O volume de chuvas foi excepcionalmente alto, com algumas cidades registrando toda a precipitação esperada para o mês de setembro em apenas uma semana. Esse acúmulo de água saturou o solo e fez com que os rios transbordassem, resultando em enchentes generalizadas e deslizamentos de terra em diversas áreas do estado. A situação foi agravada pela intensidade do ciclone, que se beneficiou de águas oceânicas mais quentes do que o normal, aumentando sua força e impacto.

Figura 1. Rio Taquari no Rio Grande do Sul— Foto: Diego Vara/Reuters (2024)

Como resultado, muitas regiões, incluindo o Rio Taquari, enfrentaram a segunda maior enchente de sua história, com níveis de água atingindo quase 30 metros. Esse cenário de eventos extremos demonstra a importância de medidas de prevenção e adaptação para lidar com os impactos das mudanças climáticas, que estão contribuindo para a intensificação e frequência de sistemas meteorológicos como os ciclones extratropicais.

A calamidade enfrentada no Rio Grande do Sul foi resultado da conjunção de diversos fatores, conforme apontado pelos especialistas:

- A presença de um cavado, que é uma corrente intensa de vento, influenciou a instabilidade atmosférica na região, contribuindo para as condições climáticas adversas;

- Um corredor de umidade vindo da Amazônia se somou a esse cenário, aumentando a intensidade e frequência das chuvas na área afetada;

- O bloqueio atmosférico, associado a uma onda de calor, resultou na “secura” e calor no centro do país, desviando as chuvas para as áreas extremas, como o Rio Grande do Sul, exacerbando ainda mais os efeitos das enchentes.

Figura 2. Chuvas extremas no Rio Grande do Sul — Foto: Ighor Jesus/Arte g1 (2024)

Impacto na agricultura

As chuvas e enchentes recentes no Rio Grande do Sul tiveram um impacto devastador na agricultura do estado. Esses eventos climáticos extremos causaram inundações generalizadas, resultando na perda de lavouras, danos a infraestruturas agrícolas e perdas significativas de animais.

Muitos agricultores enfrentam a difícil tarefa de recuperar suas terras cultiváveis, que foram inundadas por longos períodos. Além disso, as estradas rurais foram danificadas, dificultando o acesso às áreas afetadas e o escoamento da produção agrícola.

Essas adversidades têm um impacto direto na economia agrícola do estado, com prejuízos financeiros consideráveis para os produtores rurais e para toda a cadeia produtiva relacionada ao setor agrícola. A incerteza em relação à recuperação das terras e à próxima safra agrava ainda mais a situação, levando muitos agricultores a considerar abandonar a atividade agrícola.

Excesso de água na safra 2023/2024

Mas, o que ocorre com o excesso de água no solo e nas culturas?

Quando ocorre um excesso de água no solo ou inundação, como é o caso das enchentes, isso pode afetar significativamente o cultivo de arroz, feijão, soja e milho de várias maneiras, devido às suas diferentes características fisiológicas e exigências de crescimento.

Arroz

O arroz é uma cultura que pode tolerar condições de inundação temporária. Na verdade, o arroz alagado é uma prática comum em algumas regiões. No entanto, o excesso prolongado de água pode levar a problemas como a falta de oxigênio no solo, o que prejudica o crescimento das raízes e, consequentemente, afeta a absorção de nutrientes. Além disso, o acúmulo de água pode favorecer o desenvolvimento de doenças nessa cultura.

A produção de arroz enfrenta um desafio significativo devido às chuvas intensas, o que pode resultar em uma redução considerável na produtividade. As tempestades inundaram as lavouras, retardando ainda mais os trabalhos de campo. Essa situação pode afetar o abastecimento nacional, considerando que o estado é o principal produtor de arroz do país.

Além disso, alguns relatórios indicam que estradas estão interditadas, dificultando o transporte do cereal. Os últimos dados reportados pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA) apontavam para um rendimento médio do estado esperado em 8.6 toneladas por hectare, porém, essa estimativa pode ser comprometida devido às condições adversas causadas pelas enchentes.

Feijão

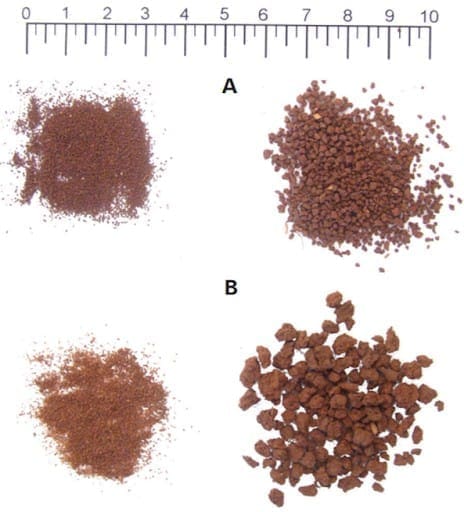

O feijão é mais sensível à inundação do que o arroz. O excesso de água pode resultar em falta de oxigênio nas raízes, levando à morte das plantas por asfixia radicular. Além disso, a saturação do solo pode causar o apodrecimento das sementes/grãos e o desenvolvimento de doenças fúngicas, como a podridão das raízes.

Soja

A soja é relativamente ‘tolerante’ à inundação temporária, mas o excesso de água pode reduzir a disponibilidade de oxigênio no solo, afetando o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes.

Isso pode resultar em crescimento retardado, amarelecimento das folhas e queda de flores e vagens. “Além disso, o excesso de umidade tende a elevar a acidez do óleo de soja, o que pode reduzir a oferta de boa qualidade deste subproduto, especialmente para a indústria alimentícia”, afirma o Cepea (2024).

Figura 3. Chuvas extremas em áreas de produção de soja — Fonte: Bing AI – EDGA 2024.

Milho

O milho é mais sensível à inundação do que o arroz e a soja. O excesso de água pode causar danos significativos às raízes, levando à falta de oxigênio e à morte das plantas por asfixia radicular. Além disso, a saturação do solo pode resultar em perda de nutrientes, como nitrogênio, e aumentar o risco de doenças fúngicas.

Para o milho, a condição permanece desafiadora. As inundações interromperam a colheita, mesmo estando em estágio avançado. De acordo com informações da Emater/RS, aproximadamente 83% das áreasdestinadas ao cultivo de milho já passaram pelo processo de colheita.

Figura 4. Situação dos silos com armazenamento de grãos no RS — Fonte: G1 2024 – Foto: Carlos Cogo.

Manejo futuro da lavoura

Após um episódio de excesso de água em uma área agrícola, algumas soluções agronômicas podem ser consideradas para mitigar os impactos e permitir a recuperação da produtividade:

- Drenagem: implementar ou melhorar sistemas de drenagem para remover o excesso de água do solo, ajudando a restaurar condições ideais de umidade e oxigenação para as raízes das plantas;

- Manejo do solo: realizar práticas de manejo do solo, como aração e gradagem, para melhorar a estrutura do solo e promover a drenagem adequada da água (desde que a área tenha mais excesso de água no solo para evitar compactação);

- Fertilização balanceada: aplicar fertilizantes de forma equilibrada para fornecer os nutrientes necessários às plantas, especialmente após eventos de inundação que podem ter lixiviado os nutrientes do solo;

- Monitoramento fitossanitário: fazer um acompanhamento rigoroso das condições das plantas para detectar e tratar rapidamente quaisquer problemas fitossanitários que possam surgir devido ao estresse causado pelo excesso de água;

- Rotação de culturas: praticar a rotação de culturas para melhorar a saúde do solo e reduzir o risco de problemas relacionados ao alagamento em safras futuras;

- Manejo de resíduos: remover resíduos vegetais ou detritos que possam obstruir a drenagem e contribuir para o acúmulo de água nas áreas agrícolas;

- Monitoramento climático: estar atento às previsões meteorológicas e tomar medidas preventivas, como a construção de barreiras de contenção de água, para proteger as plantações de eventos climáticos extremos no futuro.

Sofreu com a quebra de safra devido às enchentes?

Agende já uma demonstração conosco e descubra como o Aegro pode ajudar a gerenciar a recuperação da sua produção. Não perca tempo, comece a revitalizar sua colheita e garantir a continuidade do seu negócio agora mesmo!

Conclusão

Após uma enchente, as safras que foram molhadas enfrentam diversos desafios e consequências.

Impacto direto nas lavouras e infraestrutura agrícola

- As enchentes inundam os campos, sufocando as raízes das plantas e levando à morte das culturas. A destruição direta das lavouras afeta a produtividade e a renda dos agricultores;

- Além disso, a infraestrutura agrícola, como galpões e equipamentos, também pode ser danificada pelas inundações, dificultando ainda mais a recuperação.

Impactos a longo prazo na segurança alimentar e economia rural

- A disponibilidade local de alimentos é afetada, o que pode impactar a segurança alimentar da região;

- A economia rural sofre, pois a agricultura é uma parte fundamental da economia do estado. Estratégias de resiliência e adaptação são essenciais para garantir a recuperação da produtividade agrícola no Rio Grande do Sul.

—

Sobre o autor